Cette infographie examine la stratégie de gestion du réseau d’agents de FESOL Transfert, une entreprise de transfert d’argent opérant en République Démocratique du Congo. Elle met en lumière les défis liés à la supervision, à la formation et à la motivation des agents, ainsi que les solutions mises en place pour assurer un service fiable et sécurisé. Le cas de FESOL Transfert permet d’illustrer les bonnes pratiques et les leviers d’efficacité dans un contexte de croissance du secteur des services financiers décentralisés en RDC.

Cette infographie examine la stratégie de gestion du réseau d’agents de FESOL Transfert, une entreprise de transfert d’argent opérant en République Démocratique du Congo. Elle met en lumière les défis liés à la supervision, à la formation et à la motivation des agents, ainsi que les solutions mises en place pour assurer un service fiable et sécurisé. Le cas de FESOL Transfert permet d’illustrer les bonnes pratiques et les leviers d’efficacité dans un contexte de croissance du secteur des services financiers décentralisés en RDC.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : Un levier stratégique pour améliorer l’inclusion financière en Afrique

L’inclusion financière reste un défi majeur en Afrique, où des millions de personnes n’ont toujours pas accès aux services bancaires formels. Dans ce contexte, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) apparaît comme un outil stratégique pour les institutions financières et les entreprises. En intégrant les critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans leurs modèles économiques, ces acteurs renforcent la transparence, la résilience et la durabilité de leurs offres tout en répondant aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Au-delà de la conformité, la RSE devient un véritable moteur d’innovation et de différenciation, contribuant à la création de valeur partagée et à la pérennité des modèles économiques.

Comment les acteurs du secteur financier intègrent-ils la RSE et les critères ESG dans leurs pratiques pour étendre l’accès aux services financiers aux populations les plus marginalisées et transformer leur quotidien ?

L’intégration des pratiques ESG et RSE : un levier stratégique pour les institutions financières africaines

Les approches ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) jouent un rôle central dans la gestion des risques et l’adoption d’une stratégie durable. Elles partagent un principe fondamental : “ne pas nuire” – ni aux clients, ni aux salariés, ni à l’environnement. Elles s’inscrivent dans une dynamique plus large de GPSE (Gestion de la Performance Sociale et Environnementale) qui vise non seulement à gérer les risques, mais aussi à générer un impact positif.

En Afrique, de plus en plus d’entreprises et d’investisseurs adoptent les critères ESG. En 2024, les émissions d’obligations ESG par des entités africaines ont atteint 4,4 milliards de dollars entre janvier et février — près de quatre fois plus que sur l’ensemble de 2023. Parallèlement, les institutions financières africaines consacrent en moyenne entre 4 et 7 % de leurs bénéfices nets à des initiatives RSE, ciblant des domaines clés tels que l’éducation, l’accès à l’eau potable et la lutte contre la pauvreté. Ces actions sont alignées avec les ODD. ( ex : ODD1 – pas de pauvreté, ODD5 – pour l’égalité des sexes, ODD8 – pour un travail décent et une croissance économique, ou encore ODD13 – lutte contre le changement climatique.)

Cependant, la régulation des produits ESG reste en construction, et la demande des investisseurs locaux demeure limitée.

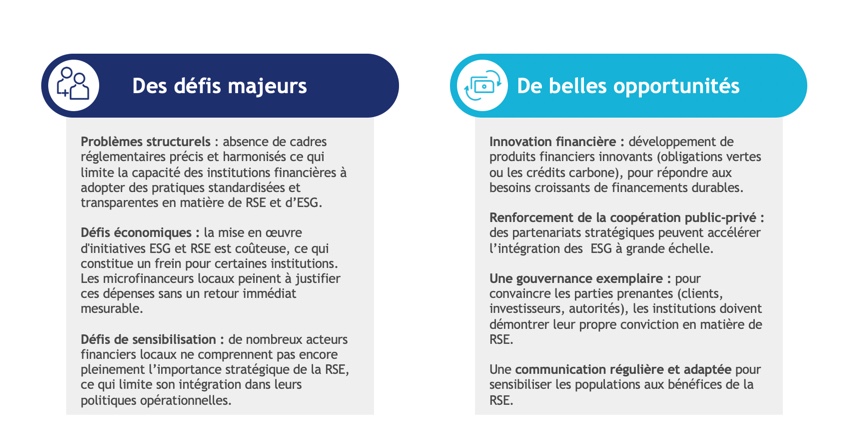

Les défis de l’intégration des ESG et RSE en Afrique.

Si l’essor des pratiques ESG et RSE est prometteur, leur mise en œuvre se heurte encore à plusieurs obstacles : manque de cadres réglementaires clairs, capacités institutionnelles limitées, et absence d’outils adaptés. Ces défis représentent toutefois autant d’opportunités pour construire un écosystème financier plus inclusif, résilient et responsable.

Vers une transformation durable : initiatives porteuses

Pour aider les institutions financières, notamment les institutions de microfinance à évaluer leurs risques et leur impact, CERISE+SPTF a développé des normes universelles de gestion de la performance sociale et environnementale, ainsi que des outils d’audit et des ressources accessibles sur la plateforme SPI en ligne. Ces outils, créés en collaboration avec les utilisateurs eux-mêmes pour répondre à leurs besoins spécifiques, sont disponibles en accès libre et permettent aux organisations de :

- Évaluer leurs pratiques en matière de stratégie sociale et environnementale.

- Identifier leurs forces et faiblesses.

- Élaborer une feuille de route pour renforcer leur impact.

Aujourd’hui CERISE+SPTF regroupe une communauté de plus de 5 000 utilisateurs issus de 2 000 organisations. Des audits sociaux sont conduits par 1 000 institutions financières, dont le tiers provient d’Afrique subsaharienne.

En République Démocratique du Congo, FINCA RDC illustre parfaitement comment la RSE peut renforcer l’inclusion financière à travers trois volets :

- Personnes: Inclusion des populations vulnérables, notamment les femmes, via des services financiers adaptés et des formations en gestion d’entreprise.

- Planète: Initiatives pour réduire l’empreinte environnementale grâce à des solutions digitales.

- Profit: Développement durable de leurs activités tout en renforçant la résilience économique des communautés locales.

Depuis 2014, FINCA utilise les outils de CERISE pour certifier ses pratiques et met en œuvre des actions concrètes : soutien aux orphelinats, formations en éducation financière et digitale, et s’appuie sur un réseau de 1 700 agents bancaires pour atteindre les populations non bancarisées.

Lifiled, une FinTech spécialisée dans l’énergie solaire, démontre comment la RSE peut intégrer des solutions technologiques pour répondre aux besoins fondamentaux des populations rurales:

- Systèmes de paiement à crédit, en partenariat avec des institutions de microfinance

- Formation des utilisateurs sur la gestion des finances personnelles et les bénéfices de l’énergie solaire

- Accès à une énergie propre pour plus de 250 000 personnes, contribuant à leur inclusion financière et sociale

Avec 90 000 utilisateurs réguliers et 160 000 utilisateurs occasionnels, Lifiled joue un rôle clé dans l’électrification des zones rurales, contribuant à connecter les populations isolées aux infrastructures et aux services essentiels.

Conclusion: Transformer les défis en opportunités durables

Les exemples de CERISE+SPTF, FINCA RDC et Lifiled montrent que la RSE ne se limite pas à une obligation morale ou réglementaire. Elle constitue un levier stratégique puissant pour répondre aux enjeux d’inclusion financière en Afrique. En intégrant pleinement les critères ESG et RSE dans leur stratégie, les entreprises africaines peuvent construire des modèles économiques plus durables et équitables.

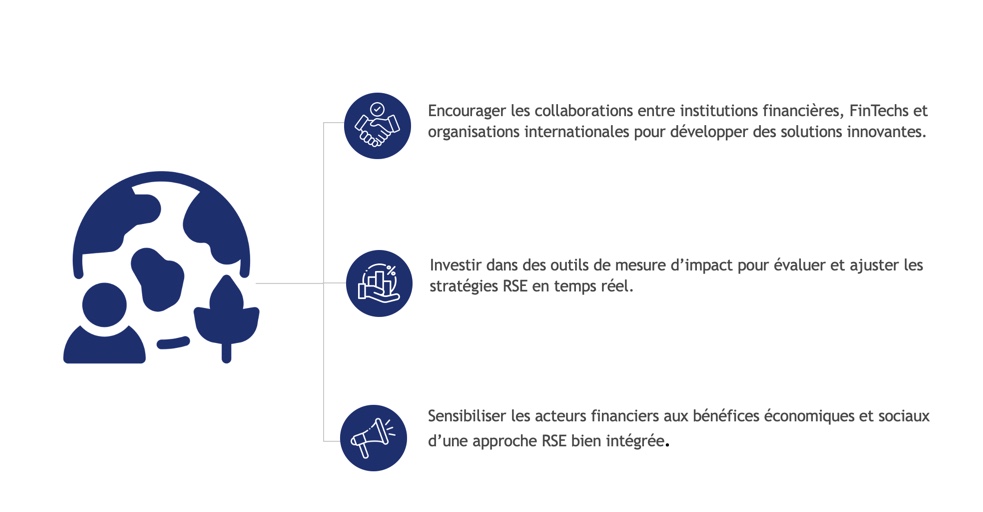

Pour maximiser leurs impacts, il est essentiel de:

L’Afrique a l’opportunité de devenir un leader mondial de la finance durable. Le moment est venu de transformer les défis d’aujourd’hui en opportunités de demain.

Pour approfondir le sujet, regardez le webinaire dans son intégralité en cliquant ici.

Rencontre avec Mélanie Keita, CEO et co-fondatrice de Melanin Kapital

Finance verte & PMEs africaines : le regard de Mélanie Keïta

Dans cette nouvelle édition de notre vidéocast, nous abordons un sujet crucial pour les PMEs africaines : l’accès au financement, avec un focus particulier sur la finance verte.

Pour explorer ce thème essentiel, nous avons le plaisir d’accueillir Mélanie Keïta, Co-fondatrice et CEO de Mélanin Kapital. Son ambition ? Faciliter l’accès des entrepreneurs africains aux capitaux, tout en mettant l’impact et la durabilité au cœur du financement.

Quelles sont les principales barrières ?

Comment lever ces obstacles et démocratiser la finance verte ?

Quel rôle jouent les institutions financières et les organismes de développement ?

C’est ce que nous explorerons dans cette session.

Amélioration de la stabilité financière des micro-entreprises dirigées par des femmes en Afrique du Sud.

Blog écrit par Jeanne Njeri Nganga, Shirleen Olalo, Lois Eva Adongo, Priscilla Okutoyi, et Kim Kariuki

Un parcours de résilience et d’évolution

Zanele, une jeune femme de 25 ans originaire de Soweto, incarne la résilience de nombreuses entrepreneures du Gauteng. Elle gère une petite spaza shop qui permet de subvenir aux besoins de ses quatre jeunes frères et sœurs tout en contribuant activement à sa communauté locale. Il y a deux ans, à la suite du décès de sa mère, elle a hérité de la boutique et a investi toutes ses modestes économies pour maintenir son activité à flot. Comme 43 % des femmes entrepreneures en Afrique du Sud, Zanele dépend de prêts informels à des taux d’intérêt élevés, ce qui réduit encore davantage ses faibles marges bénéficiaires. Pour elle, la priorité est de garder la boutique ouverte afin de nourrir sa famille, souvent au détriment de la croissance de son entreprise.

Thandiwe, 34 ans, propriétaire d’un salon de beauté à Mamelodi, a concrétisé son rêve il y a quatre ans après avoir obtenu son diplôme en esthétique. Bien que son entreprise soit officiellement enregistrée, elle éprouve des difficultés à gérer sa trésorerie et à dissocier ses finances personnelles de celles de son activité.

À 45 ans, Gugu incarne les ambitions d’une entrepreneure tournée vers la croissance. Elle dirige une entreprise de restauration prospère et s’est récemment diversifiée dans le secteur de la construction. Contrairement à Zanele et Thandiwe, Gugu gère rigoureusement ses finances, dissocie ses comptes personnels de ceux de son entreprise et utilise des prêts bancaires formels pour stimuler sa croissance. Son approche démontre l’importance des pratiques financières stratégiques qui peuvent ouvrir la voie à l’investissement et à l’expansion.

Le parcours de ces femmes reflète celui de milliers d’entrepreneures en Afrique du Sud. Malgré leurs situations différentes, elles font face à des défis majeurs en matière de gestion financière et de développement de leurs entreprises, tout en ayant un impact significatif sur leurs communautés.

Les femmes entrepreneures: Moteurs de l’économie sud-africaine

L’Afrique du Sud compte 2,6 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) qui représentent environ 40 % de son PIB. Parmi ces MPME, les microentreprises détenues par des femmes (MEF) représentent 46 %. Cependant,elles sont confrontées à un manque de financement de 6 milliards de dollars, en raison de l’accès limité aux services financiers formels, des préjugés liés au genre, des opérations informelles et des effets résiduels de la pandémie de COVID-19.

Afin d’identifier les facteurs influençant leur stabilité financière, MSC a interrogé 600 micro entreprises détenues par des femmes (MEF) dans quatre districts du Gauteng—Johannesburg, Pretoria, East Rand et West Rand. Ce blog met en avant nos conclusions, examine les différentes réalités financières des entrepreneures et propose des solutions concrètes pour renforcer leur résilience économique.

Comprendre le parcours des microentreprises détenues par des femmes (MEF)

Nos recherches ont révélé que 87 % des MEF dans le secteur du commerce ne sont pas enregistrées, ce qui limite leur potentiel de croissance. Leur statut informel restreint l’accès aux aides gouvernementales essentielles et complique l’acquisition de clients et de partenariats, freinant ainsi leur expansion.

Ces défis sont exacerbés par des problèmes de gestion financière. Près de la moitié des MEF interrogées ne séparent pas leurs finances personnelles de celles de leur entreprise. Bien que 55 % d’entre elles estiment que cette approche facilite la gestion de la trésorerie, 48 % cherchent avant tout à éviter les coûts liés à l’ouverture de comptes distincts. Pourtant, ces pratiques compliquent la gestion des flux de trésorerie, la planification financière et, par conséquent, la croissance durable de l’entreprise. Par ailleurs, l’épargne et l’investissement figurent parmi les outils financiers les plus utilisés, en particulier dans le secteur manufacturier, où les MEF enregistrent des revenus et des profits plus élevés.

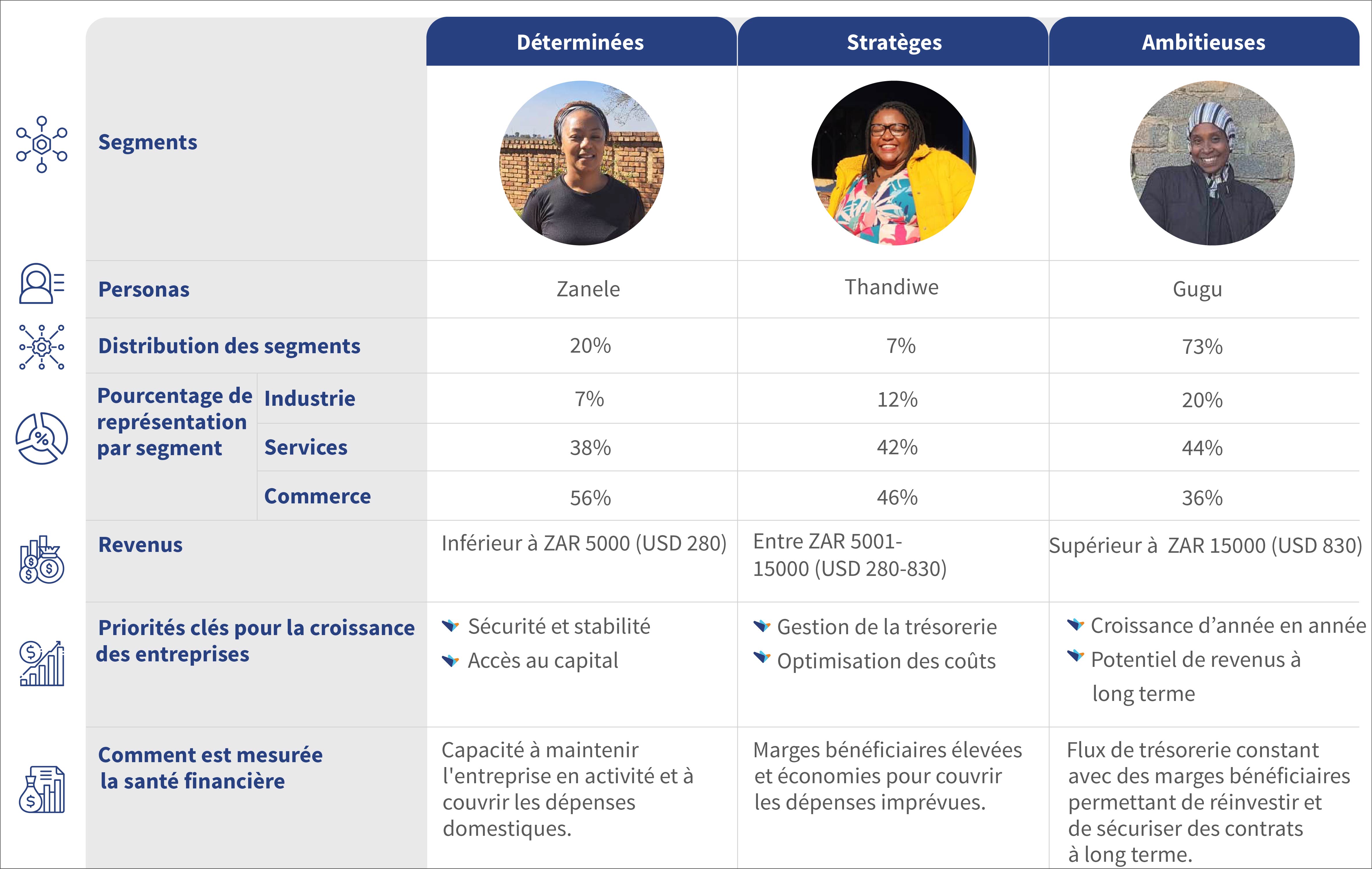

Notre étude a identifié trois segments distincts de MEF, différenciés par la situation financière de leur entreprise et leurs pratiques de gestion:

- Les déterminées: Zanele, une femme de 25 ans originaire de Soweto, représente parfaitement ce segment. Elle dirige une petite spaza shop (boutique informelle) pour subvenir aux besoins de ses quatre jeunes frères et sœurs. Ayant hérité de l’entreprise de sa mère, elle a investi ses économies pour maintenir l’activité à flot. À l’instar de 43 % des MEF en Afrique du Sud, Zanele dépend des prêts informels à taux d’intérêt élevés, ce qui réduit ses marges bénéficiaires. Zanele recherche avant tout la stabilité financière de son foyer, plutôt que la croissance de son activité. Les entrepreneures de ce groupe se caractérisent par des revenus modestes et une gestion financière simplifiée. privilégient leurs finances personnelles et professionnelles y sont souvent entremêlées.

- Les stratèges: Thandiwe, une propriétaire de salon de beauté de 34 ans à Mamelodi, représente ce segment. Après des études en esthétique, elle a formalisé son entreprise. Cependant, elle peine à gérer sa trésorerie et à séparer ses finances personnelles de celles de son entreprise. Ce segment vise une croissance modérée, en optimisant ses opérations et en utilisant efficacement les ressources disponibles. Elles exploitent notamment, les financements publics, les outils numériques et un personnel qualifié.

- Les ambitieuses en quête de croissance: Les membres de ce segment visent une expansion ambitieuse. À 45 ans, Gugu incarne bien cette dynamique.. Elle dirige une entreprise de restauration florissante et s’est diversifiée dans le secteur de la construction. Contrairement à Zanele et Thandiwe, elle applique une gestion financière rigoureuse, sépare ses finances personnelles de celles de son entreprise et recourt à des prêts bancaires formels pour soutenir son développement. Son approche met en lumière les bénéfices des pratiques financières bien structurées. Les entrepreneures de ce groupe affichent les revenus et les actifs les plus élevés, démontrant l’impact positif d’une gestion financière structurée et stratégique.

Le tableau ci-après offre une analyse détaillée du comportement financier de ces trois segments.

Principaux défis rencontrés par les PME dirigées par les femmes:

Ces profils rencontrent des défis et des opportunités différents, mettant en évidence l’importance d’un accompagnement personnalisé pour répondre à leurs besoins spécifiques.

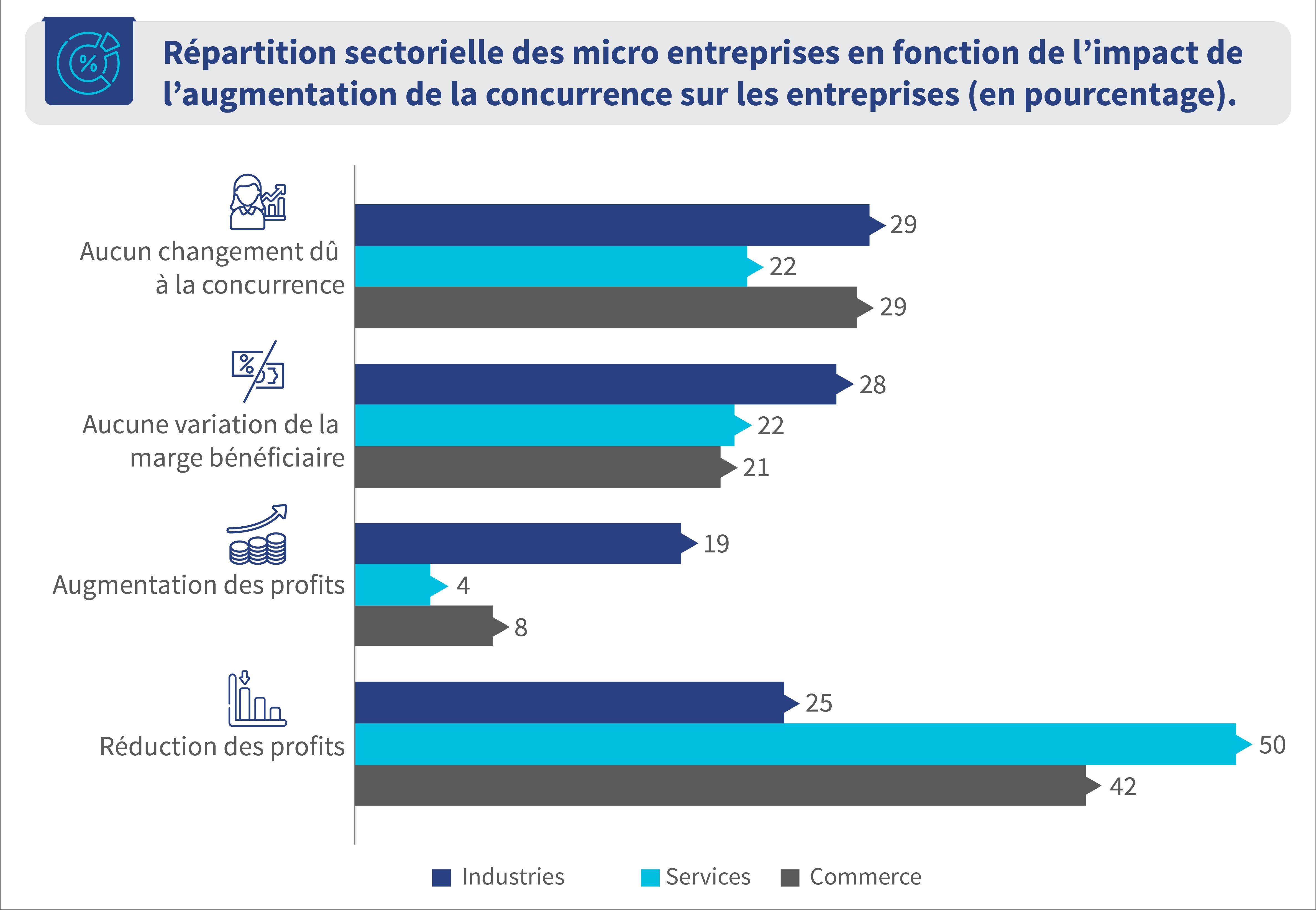

- Concurrence: Dans le secteur des services, plus de 50 % des MEF font état d’une baisse de leurs profits en raison de la saturation du marché. En revanche, le secteur manufacturier bénéficie de flux de sources de revenus plus diversifiées d’une base d’actifs plus solide et d’un portefeuille client élargi, ce qui lui permet de résister plus efficacement à la concurrence.

Ces résultats mettent en évidence le besoin d’interventions ciblées par secteur pour renforcer la résilience,la rentabilité et la pérennité des entreprises.

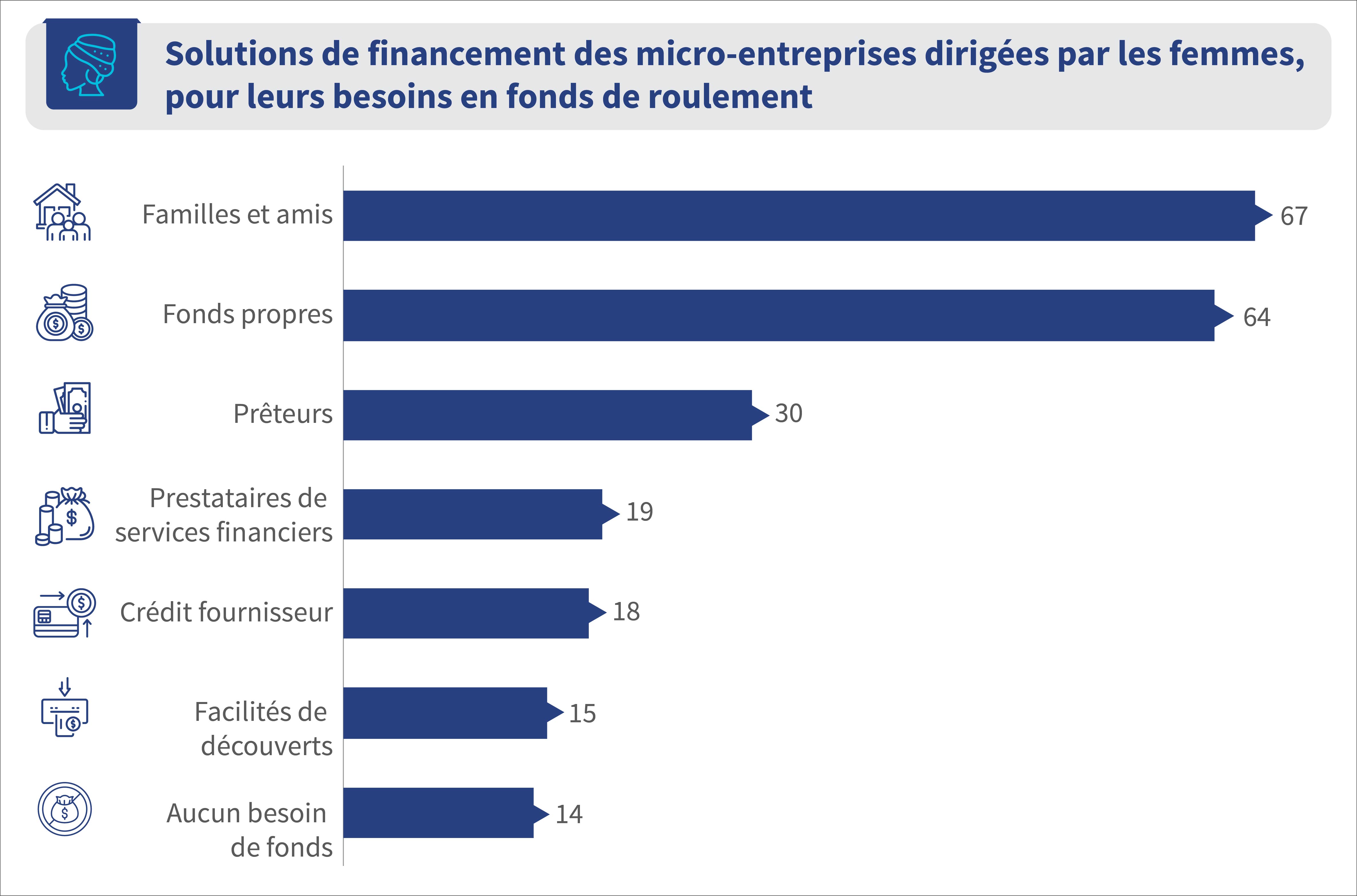

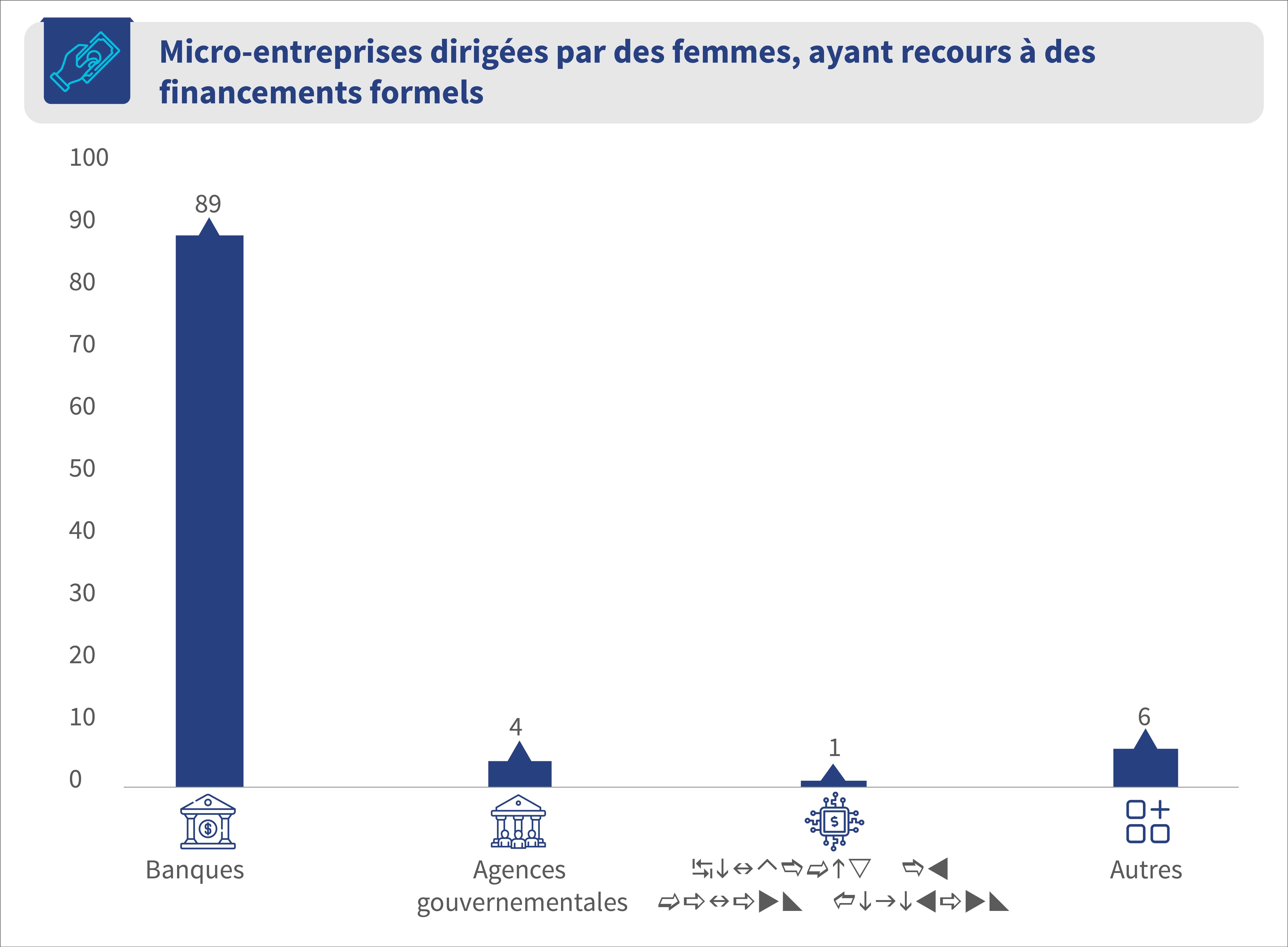

- Accès au financement: L’accès facile et rapide à un crédit demeure un obstacle majeur. De nombreuses MEF s’appuient sur leurs fonds personnels ou des réseaux informels pour financer leur activité, tout en privilégiant les banques pour les prêts formels. Bien que les solutions financières numériques se développent, leur adoption reste limitée en raison d’un manque de sensibilisation, de difficultés à utiliser les plateformes digitales et d’une méfiance envers les institutions financières traditionnelles.

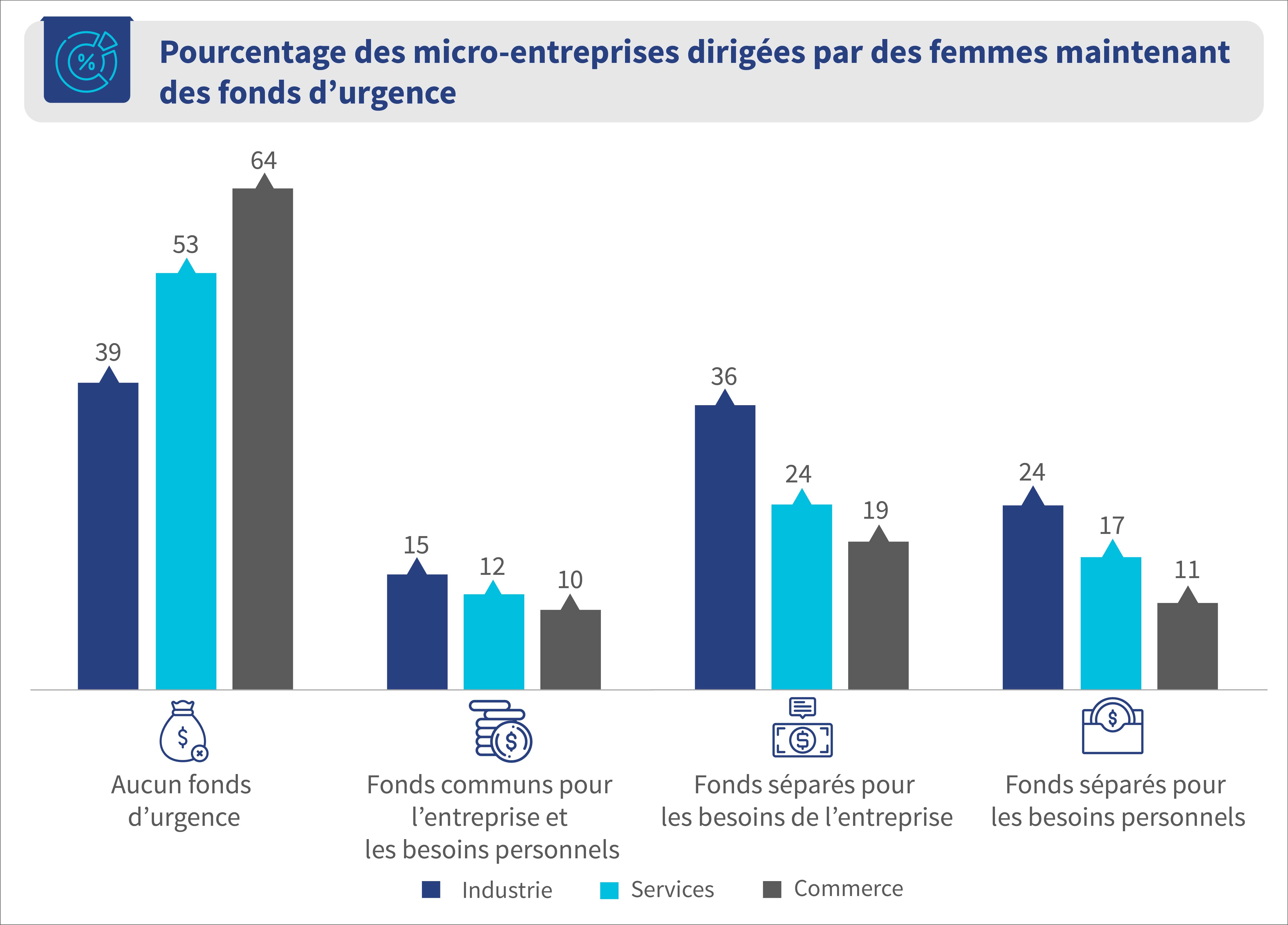

- Gestion financière et résilience: Les recherches de MSC révèlent que plus de 64 % des MEF dans le secteur du commerce ne disposent d’aucun fonds de sécurité financière, ce qui les rend vulnérables aux chocs économiques. En revanche, 36 % des MEF du secteur manufacturier ont mis en place des fonds d’urgence dédiés à leur activité, démontrant une gestion financière plus rigoureuse et prévoyante.

Dans les trois secteurs analysés, seulement 11 % à 24 % des MEF disposent de fonds d’urgence personnels. Bien que l’épargne soit leur principale source de financement, la mise en place de fonds d’urgence devient plus courante à mesure qu’elles évoluent, passant du statut d’entrepreneures de subsistance à celui de gestionnaires stratégiques, puis à celui de cheffes d’entreprises en quête de croissance.

- Gestion d’entreprise:

Un sens aigu des affaires est crucial pour le succès des MEF. Par exemple, l’essor de l’entreprise de restauration de Gugu repose sur sa capacité à gérer les flux de trésorerie, réinvestir ses bénéfices et obtenir des contrats à long terme. Cependant, de nombreuses MEF, dans divers secteurs, rencontrent des difficultés à gérer leur trésorerie et leurs finances.

Nos recherches mettent en évidence des disparités dans les pratiques de tenue de registres. Une gestion rigoureuse des documents peut améliorer la planification financière, faciliter l’accès au crédit et renforcer la viabilité des entreprises. Pourtant, si 99 % des MEF du secteur manufacturier conservent des registres écrits, seules 72 % de celles du commerce adoptent cette approche. Cet écart met en lumière la nécessité de renforcer les pratiques administratives, notamment dans les secteurs où la tenue de registres reste insuffisante.

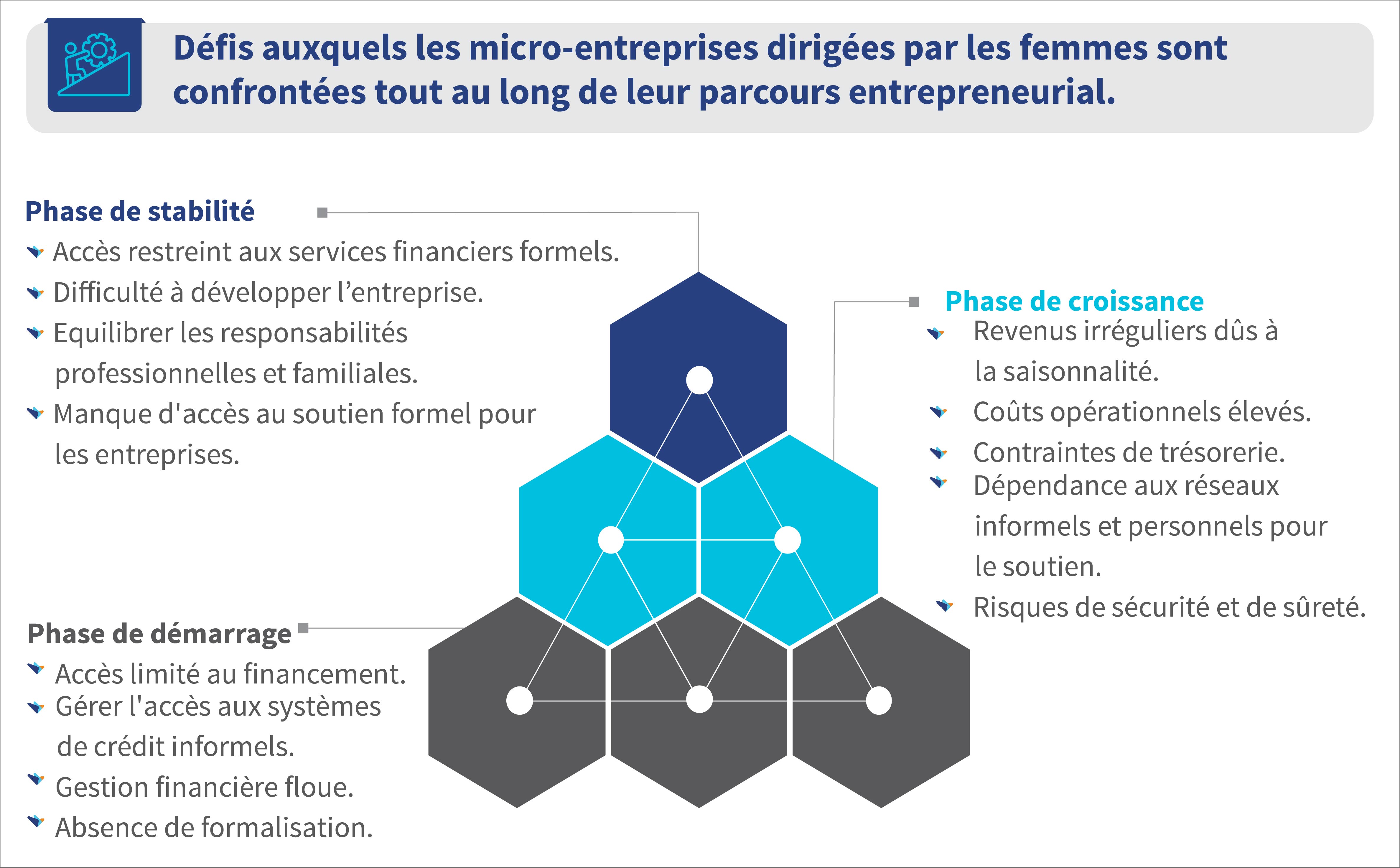

L’infographie ci-dessous présente une synthèse des principaux défis rencontrés par les MEF s à chaque étape de leur cycle de vie:

Vers une croissance inclusive

L’éducation financière et la formation entrepreneuriale jouent un rôle clé dans l’acquisition des compétences nécessaires à une gestion efficace du crédit et la durabilité des MEF. Les programmes de formation doivent être adaptés à différents profils d’apprenants, en commençant par des notions fondamentales avant d’aborder des concepts plus avancés. L’intégration de la gamification peut renforcer l’engagement des participantes. De plus, une plateforme centralisée de suivi des formations permettrait d’éviter la redondance des contenus et d’aider les institutions financières à accorder des crédits en s’assurant que les bénéficiaires maîtrisent les modalités de financement.

L’analyse de MSC sur la santé financière des MEF met en avant l’importance d’une éducation financière ancrée dans le contexte culturel. En collaboration avec des ONG locales et des acteurs du secteur privé, il est possible d’élargir l’accès à la formation, et d’adapter les supports pédagogiques aux réalités socio-économiques des MEF, tout en réduisant les biais liés à l’origine et à la classe sociale. Une approche hybride, combinant apprentissage numérique et sessions en présentiel, est essentielle. L’intégration de langues locales, d’exemples concrets issus du contexte local et de formateurs issus de la communauté concernée renforce l’accessibilité et la pertinence des formations. Par ailleurs, un suivi régulier et des évaluations permettent d’analyser l’impact des formations et d’affiner ces programmes. Enfin, ces programmes devraient inclure des sessions de groupe pour encourager le partage des bonnes pratiques ainsi qu’ un mentorat personnalisé pour lever les barrières psychologiques qui entravent la croissance des MEF.

Le parcours des micro entreprises dirigées par des femmes en Afrique du Sud n’est pas simplement une histoire de lutte—c’est celle de la résilience, de l’ambition et de la transformation.De la détermination de Zanele à soutenir sa famille à la quête d’efficacité de Thandiwe et à l’expansion audacieuse de Gugu vers de nouveaux secteurs, chaque entrepreneure incarne un potentiel immense, qui ne demande qu’à être pleinement exploité

Mais le potentiel seul ne suffit pas, ces femmes ont besoin de solutions concrètes. Elles ont besoin d’outils financiers qui prennent en compte leur quotidien, des formations adaptées à leur réalité, et des politiques qui les encouragent, plutôt que de les exclure. La véritable question n’est plus de savoir s’il faut investir dans ces entrepreneures, mais comment agir rapidement pour s’assurer que leurs entreprises ne se contentent pas de survivre, mais qu’elles prospèrent.

Les femmes dans le numérique

Imaginez une Afrique où le numérique s’épanouit pleinement, porté par le talent et la créativité de toutes ses forces vives. Pourtant, aujourd’hui, une réalité nous interpelle : seulement 30% des professionnels du numérique sur notre continent sont des femmes. Un chiffre qui nous rappelle l’urgence d’agir, de briser les barrières et de libérer le potentiel immense de la moitié de notre population.

Des initiatives remarquables, telles que #SheMeansBusiness de Meta et Hello Women d’Orange Côte d’Ivoire, le programme “SAS Women in Tech” de la fondation Simplon fleurissent sur notre continent, ouvrant des voies nouvelles et inspirant les femmes à embrasser les métiers du numérique.

Chaque femme qui ose, qui code, qui innove, est une source d’inspiration pour toutes les autres.

Plongez au cœur de cette infographie pour découvrir les chiffres clés, les initiatives inspirantes et les portraits de femmes qui font bouger les lignes du numérique en Afrique.

L’écart entre les sexes dans l’utilisation des services mobiles

Réduire l’écart entre les sexes dans l’accès aux services mobiles : un enjeu majeur

Les femmes représentent 50 % du marché potentiel du mobile dans le monde. Pourtant, elles restent moins équipées et connectées que les hommes, notamment en Afrique subsaharienne, où elles ont 8 % de chances en moins de posséder un téléphone portable et 32 % de chances en moins d’utiliser l’internet mobile.

Cet écart est encore plus marqué en milieu rural, où plusieurs obstacles freinent l’accès des femmes aux services mobiles :

– Un coût élevé des téléphones et des abonnements

– Des risques d’insécurité, notamment lors de l’utilisation en public

– Un manque de formation numérique, limitant leur autonomie

– Un désintérêt perçu pour la technologie et Internet

Réduire cette inégalité ne serait pas seulement une avancée sociale, mais aussi une opportunité économique considérable. En améliorant l’accès des femmes aux services mobiles, l’industrie du mobile pourrait générer 230 milliards de dollars supplémentaires sur les huit prochaines années.

Source : GSMA 2024