Sécurité alimentaire : Que se passe-t-il dans l’agriculture et le commerce de proximité pendant le confinement de l’Inde ?

Akhilesh Singh et Manoj K. Sharma

Suite à la pandémie de COVID-19, l’économie mondiale sera touchée à hauteur de 1 000 à 4000 milliards de dollars, selon l’organisme auquel vous souhaitez vous fier. Qu’est-ce qui sous-tend ces chiffres ? Quel est l’impact sur l’agriculture et les micro-entreprises ?

Des recherches qualitatives préliminaires sur l’impact du confinement en Inde fournissent des indications précieuses sur ce qui nous attend. Pour la plupart des habitants du pays, le lockdown est synonyme de confinement à domicile. Les exceptions concernent les fonctionnaires du gouvernement et quelques services jugés « essentiels ». Tous les transports publics – routiers ferroviaires et aériens – restent suspendus, tandis que les transports privés sont strictement réglementés.

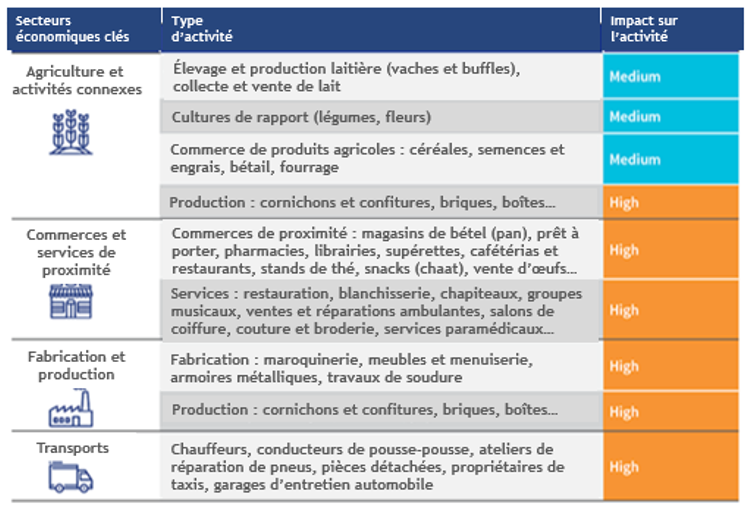

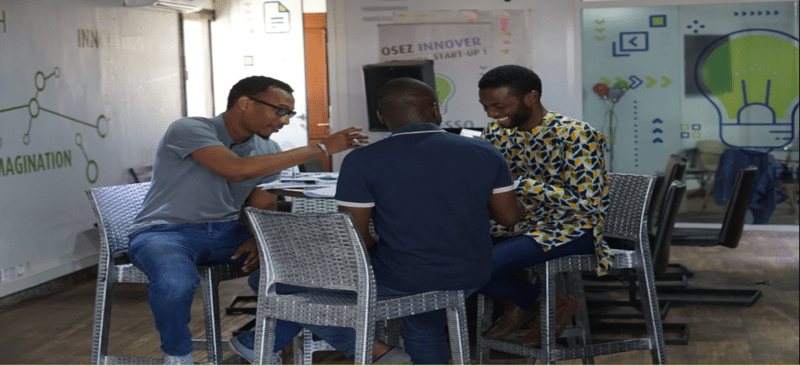

Dans cet article, nous avons regroupé les micro-entreprises en quatre grandes catégories.

- Agriculture et activités connexes

- Commerces et services de proximité

- Fabrication et production

- Transports

L’impact est important et tout laisse à penser que la situation n’a pas fini d’évoluer.

Poursuivez votre lecture pour une analyse plus détaillée et plus nuancée de l’agriculture et des secteurs connexes, ainsi que du secteur des commerces et services de proximité.

Nous avons divisé l’agriculture et les secteurs connexes en trois sous-secteurs :

- Élevage et production laitière : les agriculteurs de ce secteur élèvent des vaches et des buffles pour la collecte et la vente de lait. Ils constituent une part importante du portefeuille des institutions de microfinance (IMF) et des banques, et sont présents à la fois en milieu urbain et en milieu rural. Il est rare que ces agriculteurs vendent du lait directement aux consommateurs. Des intermédiaires ou des agents de ramassage collectent le lait pour le compte de grandes laiteries, comme Parag ou Amul, ou pour le revendre sur le marché avec une marge. Les agriculteurs sont moins bien payés, mais les paiements sont réguliers.

À l’heure actuelle, même si la consommation de lait a baissé (il faut se rappeler que la plupart des pâtisseries et restaurants sont fermés), l’intermédiaire achète tout le lait, en vend une partie et transforme le reste en ghee (beurre clarifié). Cependant, comme le beurre clarifié ne peut pas être vendu au rythme auquel il est produit, l’intermédiaire ne sera pas en mesure de continuer de payer les agriculteurs pendant longtemps, car ses flux de trésorerie seront limités. Par conséquent, les producteurs laitiers verront un impact plus important dans les jours à venir, car il y a une limite à la quantité de lait qui peut être transformée en ghee et en lait en poudre.

Implication : dans un premier temps, le gouvernement devrait inciter les grandes laiteries, en particulier celles du secteur coopératif, à continuer d’acheter du lait sur le marché, à le transformer en ghee ou en lait en poudre et à continuer de payer les agriculteurs. L’économie rurale risque sinon d’être gravement touchée.

- Agriculture de rapport : la plupart des agriculteurs indiens (environ 70 %) possèdent moins d’un hectare de terres, ce qui est inférieur au niveau de subsistance. Ces agriculteurs dépendent des IMF pour obtenir du crédit, surtout ceux qui ne possèdent pas de foncier et louent des terres chaque saison pour les cultiver. Pour l’instant, les producteurs de légumes ne sont pas touchés, et voient même une hausse des prix de certains légumes, comme les pommes de terre, par crainte d’une pénurie. Les agriculteurs qui produisent des denrées de base sont toujours à la limite : soit ils sont en train de récolter leur production, soit ils l’ont déjà récoltée et attendent de la vendre.

Quelque peu inquiets, ils espèrent toujours que l’administration s’arrangera pour vendre leurs produits sur le marché et qu’ils en obtiendront un bon prix. En revanche, les agriculteurs qui se consacrent à la culture des fleurs sont très touchés. La demande de fleurs s’est effondrée, car les temples et les lieux de culte ont fermé, tout comme les fleuristes.

Implication : les mandis, qui sont des marchés de gros de céréales, de fruits et de légumes, doivent rester en activité et les agriculteurs doivent pouvoir trouver des moyens de transport pour leurs produits. Les agriculteurs, en particulier ceux dont les récoltes sont arrivées à maturité, devraient être autorisés à les récolter et à acheminer leurs céréales vers le marché. La disponibilité de la main-d’œuvre agricole est un problème, mais les agriculteurs arriveront probablement à se débrouiller avec leur famille pour récolter les cultures sur pied dans les champs. Si l’État peut faciliter le transport entre les exploitations et le marché, nous pourrions voir le stress rural actuel se réduire quelque peu. Dans le cas contraire, non seulement les agriculteurs seront incapables de rembourser leurs dettes, mais le prochain cycle de culture sera également affecté. De plus, les prix des céréales alimentaires augmenteront si les récoltes n’arrivent pas sur les marchés.

- Commerce de produits agricoles : il s’agit du commerce de céréales, de bétail (vaches et buffles), de semences, d’engrais et de fourrages. Les magasins de semences, d’engrais et de fourrages connaissent un impact modéré à faible. En tout état de cause, la demande de semences et d’engrais n’en est qu’à ses débuts. Le commerce du bétail a néanmoins été durement touché, car la circulation des marchandises est limitée.

Implication : le gouvernement devra autoriser la circulation des produits agricoles essentiels (semences et engrais) pour que la chaîne d’approvisionnement puisse rester opérationnelle, à la fois pour fournir des intrants aux agriculteurs et pour maintenir l’approvisionnement alimentaire. Bien que les gouvernements des États aient été vigilants à cet égard, l’équation économique de l’offre et de la demande continue de s’appliquer et les prix des céréales alimentaires ont commencé à augmenter. Dans un climat de thésaurisation motivé par la peur, le maintien de prix alimentaires normaux sera une tâche herculéenne. Il reste à espérer qu’une bonne récolte permette de limiter la montée des prix.

- Commerces de proximité : les petits commerces, principalement les magasins et les vendeurs de rue, jouent un rôle essentiel dans l’économie locale. À l’exception de ceux qui vendent des produits essentiels (épicerie, fruits et légumes, médicaments), tous les autres commerces sont gravement touchés, car ils sont soumis à une fermeture forcée. Les commerces alimentaires sont susceptibles de gagner un peu plus d’argent, ou au moins un maillon de la chaîne de valeur empoche l’argent supplémentaire que les consommateurs sont obligés de dépenser lorsque les prix commencent à monter. Le bon côté des choses est que ce segment des commerces de proximité sera le premier à rebondir lorsque le confinement sera terminé. Bien que les revenus risquent de rester modestes pendant un certain temps, les flux de trésorerie reprendront à mesure que la reprise s’amplifiera et que l’argent recommencera à circuler dans l’économie.

Implication : la reconstitution des stocks des commerces de proximité nécessitera un fonds de roulement supplémentaire. Les banques et les IMF disposeront-elles des liquidités nécessaires pour répondre à ce besoin ? Cela dépendra en grande partie des mesures de soutien du gouvernement central et de la Banque de Réserve de l’Inde. Pour l’instant, un moratoire de trois mois, qui ne s’applique pas aux sociétés financières non bancaires (ou NBFC, qui sont le premier recours de ces commerces de proximité) est nettement insuffisant. Pour que l’économie informelle puisse survivre, la RBI devra annoncer un moratoire de six mois et y inclure les NBFC et IMF-NBFC. Comment l’argent pourra-t-il sinon se diriger vers l’économie informelle ?

- Services : toutes les activités relevant de la catégorie des services sont durement touchées. Soit la demande de service a diminué, soit l’accès reste un problème, ou une combinaison de ces deux facteurs continue de peser sur l’activité. La reprise devrait néanmoins être rapide lorsque le confinement se terminera. Les IMF et les banques ont une exposition modérée à ce segment et ses besoins d’emprunt ne sont pas significatifs. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une personne ou d’un entrepreneur qui commercialise ses compétences.

Implication : ces entreprises risquent d’avoir besoin d’un fonds de roulement supplémentaire, au moins pour certaines d’entre elles. Pour celles qui ont des prêts en cours, le mieux est de rééchelonner les paiements et d’allonger la durée de remboursement. La fréquentation de ces commerces de services augmentera progressivement et les recettes resteront modérées pendant encore un certain temps. Étalez la durée des prêts et priez !

Un autre bel exemple d’innovation est celui du concept

Un autre bel exemple d’innovation est celui du concept

Quelques agents ruraux en Inde ont déplacé leurs opérations de leur domicile, où ils avaient l’habitude d’effectuer des transactions, vers les bureaux du gouvernement local afin de limiter l’exposition de leurs familles.

Quelques agents ruraux en Inde ont déplacé leurs opérations de leur domicile, où ils avaient l’habitude d’effectuer des transactions, vers les bureaux du gouvernement local afin de limiter l’exposition de leurs familles.

Nous devons trouver, en très peu de temps, comment apporter une aide humanitaire et des solutions à ces problèmes, et comment le faire à distance. La plupart des acteurs se tournent vers les plateformes digitales, en particulier vers les services financiers digitaux, qu’ils considèrent comme la solution. De nombreux bailleurs de fonds s’emploient à reproduire très rapidement les réponses qui ont été apportées dans d’autres régions du monde en organisant des programmes massifs de paiement G2P (des gouvernements vers les particuliers) pour pallier les pertes de revenus, et cherchent à utiliser les services financiers digitaux et les transactions mobiles pour le faire.

Nous devons trouver, en très peu de temps, comment apporter une aide humanitaire et des solutions à ces problèmes, et comment le faire à distance. La plupart des acteurs se tournent vers les plateformes digitales, en particulier vers les services financiers digitaux, qu’ils considèrent comme la solution. De nombreux bailleurs de fonds s’emploient à reproduire très rapidement les réponses qui ont été apportées dans d’autres régions du monde en organisant des programmes massifs de paiement G2P (des gouvernements vers les particuliers) pour pallier les pertes de revenus, et cherchent à utiliser les services financiers digitaux et les transactions mobiles pour le faire.