Quand l’épargne se digitalise pour offrir plus

Parfait SEKA AHO, Octobre 2019

“Il faut que j’épargne 10 ans avant qu’on me donne un crédit, ce n’est pas bon, ce n’est pas pour des gens comme moi”.

Bakayoko, originaire du Nord de la Côte d’Ivoire, est venu s’installer à Abidjan il y a une dizaine d’années pour chercher du travail. Il a passé plusieurs tests pour être chauffeur et a aujourd’hui une place stable au sein d’une entreprise de taxis privés. Il aspire à acheter son propre véhicule afin de ne pas dépendre d’un patron qui lui reverse une petite partie des revenus liées à son activité de chauffeur. Pour réaliser son ambition, il doit réunir entre 2,5 et 3 millions de FCFA. Bakayoko a une forte discipline d’épargne, il se donne pour objectif de mettre au minimum 10 000 FCFA de côté par mois. Il considère que l’épargne est le meilleur outil pour maîtriser son avenir et atteindre ses objectifs. L’épargne en Côte d’Ivoire est perçue comme une pratique socialement valorisée et un vecteur d’autonomisation qui est influencé par le réseau social (famille et amis).

Le fait d’épargner pour Bakayoko, lui donne une autonomie et une liberté d’agir sans compter sur son entourage. Il espère maintenant obtenir un prêt auprès d’une institution de microfinance mais ne répond pas aux conditions minimales (garantie, épargne minimum etc.). Par ailleurs, il ambitionne d’envoyer ses enfants à l’université pour qu’ils aient des conditions de vie meilleures que la sienne. Il épargne donc en prévision des études de ses enfants même s’ils sont encore jeunes. Des épargnants comme Bakayoko sont nombreux mais ils ne trouvent pas des produits bien adaptés à leurs besoins. Pourtant, avec le numérique, des solutions d’épargne, plus dynamiques, accessibles à tous, rentables ont vu le jour.

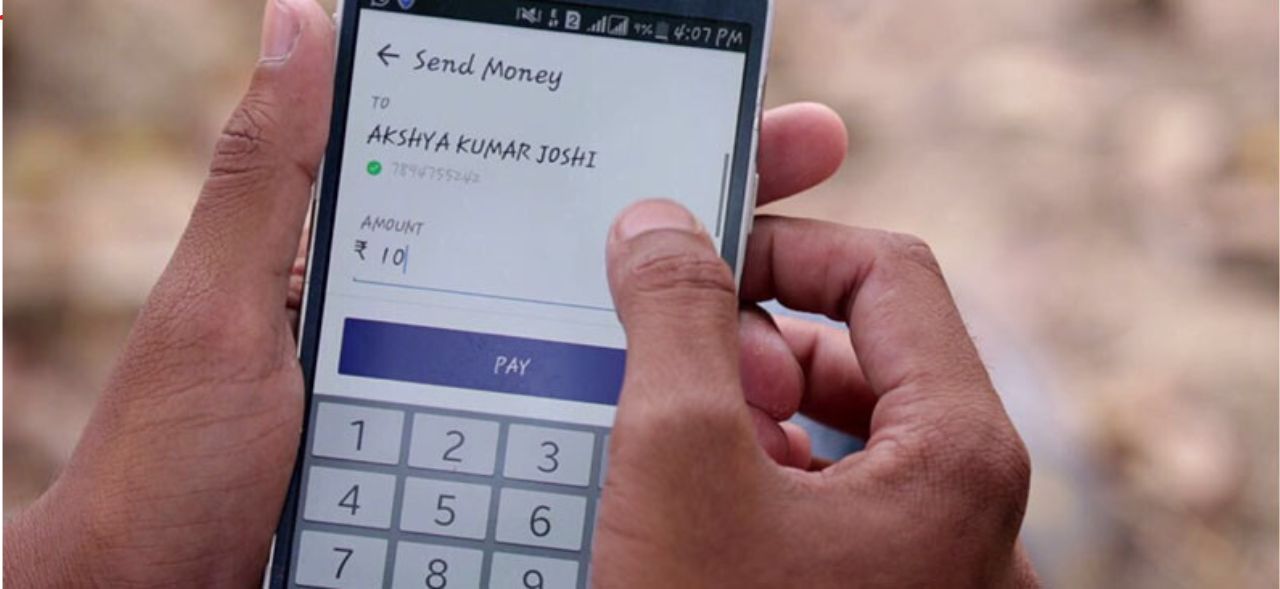

Les institutions financières ont vu naître avec le numérique, des produits financiers simples et pratiques. Épargner a donc évolué et les moyens pour épargner varient. En effet, des produits d’épargnes digitaux, flexibles, qui s’adaptent aux cibles et créent la rupture avec les produits d’épargnes traditionnels (livret A, DAT…) se développent sous différentes formes, mais sont encore peu connus du marché. Ils offrent un meilleur suivi des placements et la possibilité de faire des transactions ( acquisitions, contrats d’assurance, etc.) avec des plateformes comme wesave ou yomoni qui proposent de l’épargne digitale. L’épargne digitale permet grâce à des algorithmes adaptés, un parfait référencement du site (SEO), de proposer en fonction des profils des internautes, une gamme de produits d’épargne. La banque mobile Chime permet ainsi à ses jeunes clients d’épargner automatiquement par arrondi à chaque achat. En mai dernier, l’entreprise californienne annonçait avoir déjà séduit un million d’utilisateurs. La startup Digit propose, quant à elle, « d’épargner de l’argent sans même y penser » en calculant le montant optimal à mettre de côté selon le rythme de vie de ses utilisateurs.

Qu’offre l’épargne digitale ?

Globalement, toute structure autorisée à offrir de l’épargne, peut proposer l’épargne digitale. Les acteurs de l’épargne digitale sont généralement des banques en ligne (filiales de Groupe Bancaire internationaux) ou des plateformes indépendantes. SC Mobile, UBA, Banxybank confirme cette tendance en Afrique. Toutefois, les comportements des populations cibles imposent une adaptation. Selon l’étude de MicroSave Consulting (MSC) en Côte d’Ivoire, plusieurs critères déterminants interviennent dans le choix d’un outil de gestion financière.

L’implication des cibles dans la conception est indispensable dans l’adoption d’un produit d’épargne digitale. Bakayoko aimerait ouvrir un compte dans une institution financière et épargner avec la promesse d’obtenir un prêt. Mais il ne le fait pas, car les conditions d’ouverture de compte et d’obtention de crédit, le découragent: garanties, justificatifs de revenus, dépôt minimum, transformation de l’épargne en crédit pas avantageux. Bakayoko aimerait ouvrir un compte dans une institution financière qui ne demande pas de dépôt minimum et accorde des microcrédits pour évaluer la capacité de remboursement de l’emprunteur. Bakayoko a une discipline d’épargne et des revenus stables lui permettant de rembourser un crédit. La mise en place d’une solution d’épargne digitale permettrait sur la base des opérations effectuées par Bakayoko, de lui attribuer une note qui permettrait ainsi d’évaluer ses capacités de remboursement.

Les contraintes réglementaires sont aussi à prendre en compte. Dans l’UEMOA, ces contraintes ont motivé des partenariats entre emetteurs de monnaie électronique(EME) et banques ou assurances pour offrir des produits d’épargne « digitale » comme « MOMO Kash » et « Blê Blê ».

Quels avantages offrent l’épargne digitale?

L’épargne digitale propose différents produits simples et à forte valeur à un marché non restrictif. Piggou devenue Yeeld sont des exemples d’innovation avec “la possibilité de constituer une épargne à partir des arrondis des paiements par carte”. Les sommes épargnées sur Yeeld pourront être transférées sur un wallet (portefeuille électronique) Amazon. Dans ce cas, l’utilisateur bénéficiera d’une augmentation de son pouvoir d’achat de 4%. La pertinence d’un tel service améliore l’image de l’institution et favorise l’adhésion clients.

Le vaste marché de l’épargne digitale, est opportun pour réduire la thésaurisation, l’exclusion financière, rendre les flux financiers formels et générer des revenus fiscaux additionnels pour une politique économique plus adaptée.

Quelles sont les conditions de succès au développement de l’épargne digitale ?

La baisse des coûts et l’extension des réseaux 3G et 4G, permet à des systèmes traditionnels comme les tontines de se numériser. L’épargne digitale, en plus d’un cadre juridique qui protège les acteurs, a besoin: d’un service clients réactif, de systèmes inter-opérables, de plateformes sécurisées, d’une communication suffisante et ciblée (tenant compte du niveau d’alphabétisation) et de produits attractifs.

Les produits offerts ne doivent pas rester figés. C’est pourquoi il est important de comprendre les besoins et comportements des consommateurs dans un marché donné. L’analyse comportementale permettra d’identifier les facteurs déterminants dans la décision d’épargne. Des solutions simples existent ou peuvent être conçues pour atteindre le marché immense, y compris des personnes peu lettrées ou même illettrées.

On peut développer l’épargne digitale, mais il faut d’abord comprendre le marché, et éviter de répliquer les offres. Le comportement des gens vis-à-vis de l’épargne est un résultat direct de la façon dont ils perçoivent les objectifs de leur vie et de la façon dont ils gèrent leurs revenus et leurs dépenses à travers une variété de mécanismes de mutualisation / régulation. La compréhension d’une offre varie en fonction du besoin à satisfaire, c’est pourquoi il est indispensable dans sa conception, d’être centré clients et de les impliquer à chaque phase.

Les gens comme Bakayoko préfèrent, choisissent et utilisent des services financiers en fonction de leur disponibilité, leur réseau social, leur comportement, leur éducation financière et leur besoin. Pour avoir un effet transformateur, les clients potentiels des solutions d’épargne digitale ont également besoin d’une meilleure compréhension de la façon dont ils peuvent utiliser ces produits financiers pour leur propre bénéfice.

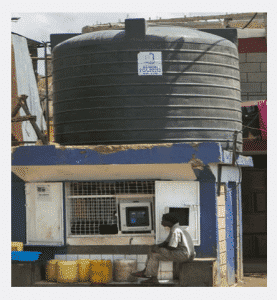

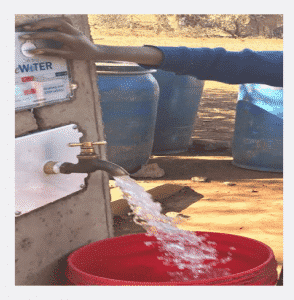

L’accès, la qualité et les moyens de paiement sont les trois grands obstacles qui limitent la distribution d’eau et d’autres services de base au sein des populations à faibles revenus. Une combinaison de compteurs intelligents et de systèmes de paiement plus pratiques permettrait de lever une partie de ces obstacles pour favoriser un accès universel aux services d’alimentation en eau au sein des ménages à faibles revenus.

L’accès, la qualité et les moyens de paiement sont les trois grands obstacles qui limitent la distribution d’eau et d’autres services de base au sein des populations à faibles revenus. Une combinaison de compteurs intelligents et de systèmes de paiement plus pratiques permettrait de lever une partie de ces obstacles pour favoriser un accès universel aux services d’alimentation en eau au sein des ménages à faibles revenus. Comme le note le

Comme le note le