Les réponses à l’impact financier de la COVID-19 au moyen des transferts monétaires sociaux et des infrastructures de paiement digital

Caroline Pulver, mai 2020

Les pays disposant d’une infrastructure de paiement digital bien établie et de systèmes de transferts sociaux réactifs aux chocs ont été en mesure de réagir rapidement aux conséquences négatives de la crise de la COVID-19. Une réponse plus rapide peut réduire l’impact financier sur les pauvres. Cela signifie que les bénéficiaires n’ont pas à recourir à des mécanismes d’adaptation négatifs, tels que la vente d’actifs productifs (bétail ou outils), qui risquent de compromettre leur capacité à subvenir à leurs besoins et à se rétablir financièrement à long terme.

L’utilisation de mécanismes de distribution numériques à la place de la distribution physique d’argent ou de colis alimentaires est un avantage, car elle favorise la distanciation sociale, réduisant ainsi le risque de propagation de la maladie. Les premières réponses aux impacts économiques de la COVID-19 peuvent également servir de guide aux gouvernements d’autres pays, car elles illustrent plusieurs mesures de mise en œuvre des réponses gouvernementales, qu’il s’agisse de mesures de dépannage à court terme ou d’investissements à long terme.

David R. Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale, a déclaré que les défis posés par la pandémie de COVID-19 représentaient « une crise sans précédent, avec des effets dévastateurs sur la santé, l’économie et la société dans le monde entier », alertant que : « Si nous n’agissons pas rapidement pour renforcer les systèmes et la résilience, ce sont les acquis du développement engrangés ces dernières années qui pourraient facilement être anéantis ». Et si le monde entier pâtit des effets de la pandémie, « cette crise frappera probablement le plus durement les pays — et les populations — les plus pauvres et les plus vulnérables », a-t-il déclaré.[1]

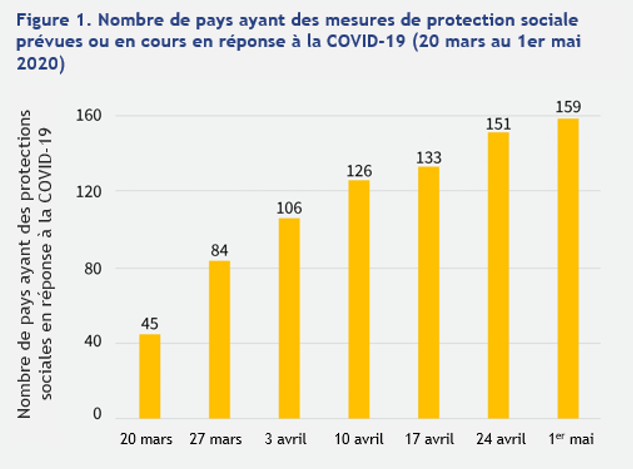

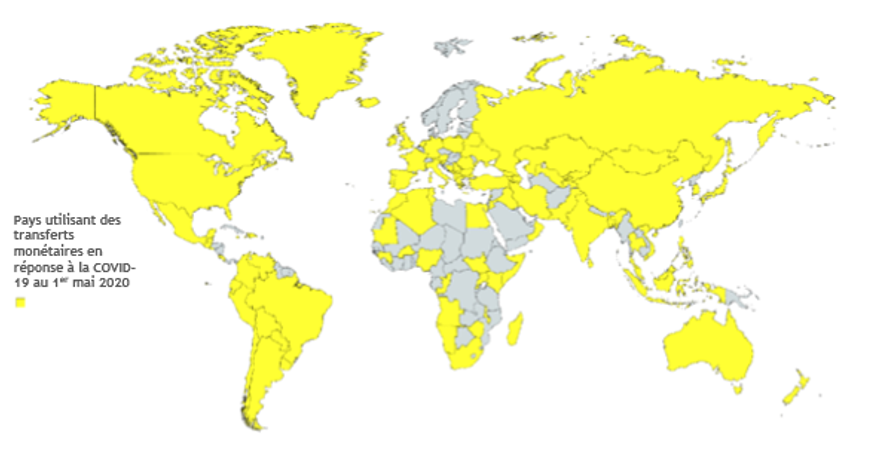

En date du 1er mai 2020, 159 pays avaient prévu, introduit ou adapté 752 mesures de protection sociale et d’emploi en réponse à la pandémie. Le nombre de pays ayant pris des mesures de protection sociale a augmenté de façon spectaculaire, passant de 45 pays au 20 mars à 151 pays au 24 avril. Les premières estimations des investissements consacrés à la protection sociale en réponse à la COVID-19 s’élèvent à plus de 567 milliards de dollars (USD).

Parmi les catégories d’interventions, l’assistance sociale ou les transferts non contributifs sont les plus utilisés, représentant 60 % de la réponse globale (455 mesures), suivis des actions dans le domaine de l’assurance sociale (27 %) et des programmes tournés vers l’offre d’emploi (13 %). Au sein de l’assistance sociale, les programmes de transferts monétaires (54 %) restent la modalité d’intervention la plus utilisée par les gouvernements.[2]

Cet article examine les réponses dans trois régions :

- Amérique latine, où certaines des premières réponses ont été initiées

- Asie, qui abrite certains des programmes les plus importants

- Afrique subsaharienne, où les gouvernements disposant de ressources limitées apportent des réponses innovantes à la crise

Dans toute l’Amérique latine, des réponses importantes et rapides ont été mises en place pour atténuer la crise. Bon nombre d’entre elles visent les travailleurs informels et s’appuient sur les infrastructures de paiement existantes. Au Chili, un pays à revenu élevé selon la classification de la Banque mondiale, le gouvernement a effectué en avril des versements d’un montant de 15 USD directement sur les comptes bancaires de 2 millions de personnes vulnérables, principalement des travailleurs informels, dans le cadre de l’initiative « Bono COVID-19 ». Ces versements ont pu être réalisés grâce aux comptes « Cuenta Rut » (un compte spécial de la banque nationale qui peut être ouvert sur simple présentation d’une carte d’identité, sans condition de ressources).[3]

En Colombie, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, les 2,6 millions de bénéficiaires du programme Familias en Acción recevront chacun une allocation complémentaire de 98 USD. Le gouvernement colombien a également lancé un nouveau programme de transferts monétaires, appelé « revenu de solidarité », qui prévoit le versement ponctuel de 108 USD à au moins trois millions de travailleurs informels et leurs familles. Pour la moitié des ménages concernés qui disposent d’un compte bancaire, les versements seront effectués par ce biais, tandis que pour les autres, ils prendront la forme de paiements digitaux au moyen de la téléphonie mobile.[4]

Au Pérou, autre pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, le gouvernement a versé 108 USD à chacun des 2,7 millions de foyers classés « pauvres ».[5] Les autorités péruviennes avaient déjà réalisé des versements G2P sur des comptes, mais dans le cadre de leur réponse à la COVID-19, elles ont élargi l’éventail des prestataires de services financiers concernés pour y inclure des banques privées et des prestataires de services de mobile money, ce qui en facilite l’accès pour les bénéficiaires.3

Au Brésil, le gouvernement est un train d’ajouter un million de ménages à son programme Bolsa Família.[6] Le gouvernement brésilien a également mis en place un nouveau programme de transferts monétaires d’urgence pour une durée de trois mois, à raison de 115 USD par mois (soit 60 % du salaire minimum), en faveur des travailleurs informels. Les bénéficiaires de ce nouveau programme seront identifiés au moyen du Cadastro Unico, le registre social du pays.[7]

En Argentine, pays à revenu intermédiaire, le gouvernement a approuvé en avril une allocation de 151 USD destinée aux travailleurs informels, qui représentent 35 % de l’économie du pays. Au Salvador, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le gouvernement a annoncé une nouvelle allocation pour aider 1,5 million de ménages de l’économie informelle, sous forme d’un versement de 300 USD à chacun.[8] Le gouvernement a ciblé les ménages à faible consommation d’électricité, de façon à ce que tout ménage ayant une consommation mensuelle de 0 à 250 kilowatts par heure puisse bénéficier d’un versement.[9]

En Inde, le gouvernement s’est efforcé d’atténuer certains impacts négatifs sur les ménages pauvres au moyen d’une réponse rapide reposant sur des programmes existants. Le 24 mars, il a commencé le confinement total du pays. Dix jours plus tard, dans le cadre d’un programme de transferts monétaires d’une durée de trois mois, le gouvernement a versé 6,50 USD sur les comptes de 204 millions de femmes bénéficiaires du programme d’inclusion financière existant « PMJDY ».8 Il a également versé 13 USD par personne aux 35 millions de bénéficiaires du programme national d’assistance sociale (NSAP) pour les personnes âgées, les veuves et les handicapés qui reçoivent des pensions sociales.

En Indonésie, les prestations du programme phare d’allocations soumises à conditions « PKH » seront temporairement augmentées d’environ 25 % pendant trois mois et le programme sera élargi de 9,2 à 10 millions de bénéficiaires, soit 15 % de la population, à partir du mois d’avril. Les autorités ont avancé les versements et les décaissements auront lieu tous les mois au lieu de tous les trimestres.7

Au Pakistan, le gouvernement a lancé son programme de transferts monétaires d’urgence « Ehsaas » d’une durée de quatre mois pour dix millions de familles. Ce programme recensera 3 millions de ménages concernés au moyen de la base de données socio-économiques du pays, tandis que le seuil d’éligibilité sera assoupli à la hausse. Une campagne de SMS sera lancée pour informer les foyers à faible revenu de l’existence du programme. [10]

De même, en Thaïlande, le gouvernement a d’abord annoncé une nouvelle allocation de 153 USD par mois pendant trois mois en faveur des 3 millions de travailleurs qui ne sont pas couverts par le Fonds de sécurité sociale. Une semaine plus tard, le nombre de bénéficiaires a été porté à 9 millions, bien que 21,7 millions de travailleurs aient fait une demande d’allocation. Le coût total du programme s’élève à 4 milliards de dollars.7 Les récentes réformes thaïlandaises permettent de faire les versements sur des comptes bancaires grâce au système PromptPay qui est entièrement interopérable. L’écosystème de paiements digitaux du pays réduit également les besoins de retraits en espèces. La Thaïlande bénéficie en outre d’un système de carte d’identité numérique qui permet l’identification des bénéficiaires, ce qui permet au gouvernement de déterminer l’éligibilité et de virer les fonds directement sur le compte que le bénéficiaire a associé à sa carte d’identité.3

En Afrique subsaharienne, le sous-développement des infrastructures de paiement, des systèmes de carte nationale d’identité et des systèmes de protection sociale a entravé les réponses. Le continent reste pourtant une source d’idées intéressantes quant à la manière de cibler les familles à faible revenu les plus touchées par la crise.

Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé un nouveau programme de transferts monétaires à hauteur de 10 millions de dollars en faveur des travailleurs informels – vendeurs de fruits et légumes – avec un accent particulier sur les femmes.[11] En Éthiopie, le gouvernement a élargi et ajusté son programme de protection sociale « Urban Protective Safety Net » : les bénéficiaires recevront un versement anticipé pendant trois mois alors qu’ils sont en congé de leurs obligations de travaux publics.

Le Kenya, pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, dispose d’un système de sécurité sociale bien établi : le programme Inua Jamii, qui soutient un million de personnes par le biais d’une allocation mensuelle de 19 USD. Le Trésor national a alloué 100 millions de dollars supplémentaires au programme en réponse à la COVID-19. Au Malawi, dans le cadre du plan national de préparation et de réponse à la COVID-19, le gouvernement a proposé des mesures pour accélérer le versement des prestations du programme de transferts monétaires sociaux (SCTP) en avril, sous la forme d’un paiement anticipé couvrant quatre mois de versements jusqu’en juin. Le gouvernement propose également de verser une allocation complémentaire aux bénéficiaires du SCTP et d’élargir la couverture du SCTP dans les zones rurales (à partir de juin) et dans les zones urbaines d’avril à juin.[12]

L’Agence sud-africaine de sécurité sociale (SASSA) a commencé à verser des aides sociales anticipées aux personnes âgées et aux personnes handicapées à partir du 31 mars, et le montant des aides a été augmenté en date du 1er avril. Le 31 mars, le gouvernement du Zimbabwe a annoncé que 550 000 USD seraient alloués chaque mois à un programme de transferts monétaires d’urgence de trois mois en faveur d’un million de ménages vulnérables.[13]

Les pays africains ont fait des efforts pour encourager l’utilisation des paiements digitaux afin de favoriser la distanciation sociale et de réduire ainsi les risques de transmission. La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a pris plusieurs mesures pour promouvoir l’usage des paiements digitaux. La BCEAO est une banque centrale commune à huit pays d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ces mesures consistent notamment à faciliter l’ouverture des comptes de mobile money et à permettre la gratuité des opérations de virement électronique entre particuliers.7

Au Ghana, les prestataires de service ont accordé la gratuité de tous les transferts de mobile money d’un montant inférieur ou égal à 100 GHS à partir du 20 mars 2020 pour une durée de trois mois.[14] Le Kenya a introduit une exonération de frais pour les opérations de mobile money de moins de 10 USD réalisées entre particuliers sur M-PESA à partir du 17 mars pour une durée de trois mois. Cette mesure fait suite à une directive du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, qui vise à « explorer les moyens de développer l’utilisation du mobile money afin de réduire le risque de propagation du virus par la manipulation physique des espèces ».[15]

Les pouvoirs publics ont ainsi lancé de nouvelles initiatives et utilisé des programmes existants de versement d’allocations (transferts monétaires) pour répondre aux besoins des familles à faible revenu touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19. Les modifications apportées aux programmes existants ont consisté notamment à augmenter le montant des versements (Indonésie, Afrique du Sud, Éthiopie), à faire des versements ponctuels complémentaires (Colombie, Inde), à augmenter le nombre de bénéficiaires (Brésil), à modifier les modalités de versement en procédant à des versements d’avance ou en augmentant la fréquence des versements (Éthiopie, Malawi, Afrique du Sud). Les pays qui disposent d’un système de carte nationale d’identité liée aux comptes bancaires, comme le Chili, l’Inde ou la Thaïlande, ont la possibilité de procéder à des décaissements rapides. Le fait d’autoriser un plus grand nombre de prestataires de services financiers à assurer le décaissement des sommes versées pourrait améliorer leur accessibilité pour les bénéficiaires et favoriser la distanciation sociale (Pérou).

La réponse à la crise de la COVID-19 pourrait accélérer la digitalisation des paiements. Quelques modifications simples de la réglementation pourraient être autorisées par les banques centrales pour favoriser l’écosystème des paiements digitaux, en autorisant par exemple les établissements non bancaires qui émettent de la monnaie électronique à offrir des services de retraits d’espèces et en accélérant l’arrivée de nouveaux entrants, en accordant entre autres des licences aux opérateurs de réseaux mobiles.

*Caroline Pulver travaille sur l’inclusion financière par le biais des paiements G2P (« Government to Person » : versements de l’État en faveur des particuliers). Elle possède plus de 20 ans d’expérience des services financiers. Depuis quatorze ans, elle s’est spécialisée dans la réduction de la pauvreté, en s’intéressant notamment aux mécanismes de distribution utilisés par les programmes de transferts monétaires (protection sociale et aide humanitaire). Elle a travaillé avec les gouvernements et les agences de développement de l’Afrique (Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Rwanda, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie), du Moyen-Orient (Jordanie, Liban, Yémen), de l’Asie (Inde, Indonésie, Laos, Népal, Philippines) et des Caraïbes (Jamaïque, Dominique, Grenade, Saint-Vincent-et-les-Grenadines). Consultante indépendante basée à Nairobi, elle collabore actuellement avec MSC à une étude de faisabilité pour une infrastructure de paiements digitaux dans l’État de Kaduna au Nigeria.

[1] Une action décisive face à une crise sans précédent, Banque mondiale, avril 2020

[2] Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures, Banque mondiale, UNICEF, mai 2020

[3] Répondre à la crise grâce au paiement électronique des prestations sociales : des mesures de court terme pour des bénéfices à long terme, Banque mondiale, mars 2020

[4] https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Hoy-tenemos-identificados-3-millones-hogares-en-la-informalidad-sabemos-donde-estan-y-en-municipiosafirmo-Diego- Mol-200325.aspx

[5] Coronavirus hits rich and poor unequally in Latin America, Columbia Basin Herald, mars 2020

[6] Coronavirus: government gives 3 months to deposit FGTS, anticipates 13th of INSS and reinforces Bolsa Família, Globo, mars 2020

[7] Social protection and Jobs Responses to COVID-19: A real-Time Review of Country Measures, Banque mondiale, UNICEF, avril 2020

[8] Cash transfers lead the social assistance response to COVID-19, Devex, avril 2020

[9] Lockdown broken in El Salvador as crowds gather for government aid, Reuters, mars 2020

[10] Coronavirus: Govt to provide Rs12,000 to 10 million affectees under Ehsaas programme, The News, mars 2020

[11] Covid19/Burkina : Le président Roch Kaboré annonce de nouvelles mesures et un plan de riposte de 177 milliards de FCFA, Le Faso, avril 2020

[12] NATIONAL COVID-19 PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN, The Republic of Malawi, mars 2020

[13] Mthuli Ncube releases $500 million for Covid-19 fight, The Zimbabwe Mail, mars 2020

[14] Coronavirus: It is now free to send Ghc100 and below via mobile money, Graphic Online, mars 2020

[15] Kenya turns to M-Pesa mobile-money to stem the spread of COVID-19, TechCrunch, mars 2020

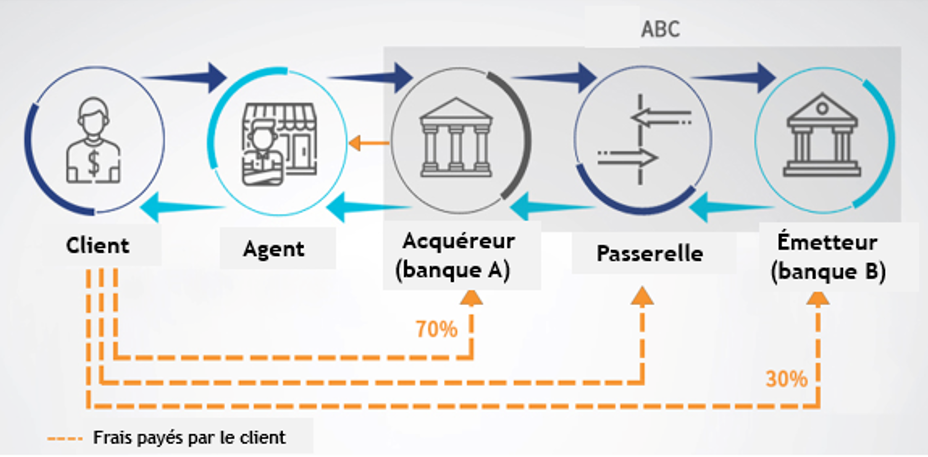

Compte tenu de l’investissement massif requis pour mettre en place et gérer des réseaux d’agents bancaires, les banques ougandaises – sous l’égide de leur association professionnelle, l’Uganda Bankers’ Association (UBA – Association ougandaise des banques) – se sont mises d’accord pour mettre en place un réseau commun d’agents. Ce réseau d’agents partagés fonctionne sur une plateforme détenue conjointement par l’UBA et Eclectics International (un fournisseur de services technologiques) et gérée par l’Agent Banking Company (ABC).

Compte tenu de l’investissement massif requis pour mettre en place et gérer des réseaux d’agents bancaires, les banques ougandaises – sous l’égide de leur association professionnelle, l’Uganda Bankers’ Association (UBA – Association ougandaise des banques) – se sont mises d’accord pour mettre en place un réseau commun d’agents. Ce réseau d’agents partagés fonctionne sur une plateforme détenue conjointement par l’UBA et Eclectics International (un fournisseur de services technologiques) et gérée par l’Agent Banking Company (ABC). Pour les banques participantes, le principal avantage des réseaux d’agents est la réduction de leurs coûts. Les banques ougandaises ont ainsi réalisé des économies sur l’investissement nécessaire à la mise en place de leurs réseaux d’agents respectifs. Les frais de mise en place et de gestion des réseaux d’agents comprennent le matériel (terminaux de point de vente, smartphones et imprimantes Bluetooth), le recrutement et l’intégration des agents, ainsi que leur formation.

Pour les banques participantes, le principal avantage des réseaux d’agents est la réduction de leurs coûts. Les banques ougandaises ont ainsi réalisé des économies sur l’investissement nécessaire à la mise en place de leurs réseaux d’agents respectifs. Les frais de mise en place et de gestion des réseaux d’agents comprennent le matériel (terminaux de point de vente, smartphones et imprimantes Bluetooth), le recrutement et l’intégration des agents, ainsi que leur formation.

Préssentant une opportunité de servir la gig économie, l’entrepreneuse en série Lathika Regunathan a créé

Préssentant une opportunité de servir la gig économie, l’entrepreneuse en série Lathika Regunathan a créé